Zuerst erschienen auf culturmag.de: „Poor Dogs“ von Ute Cohen

Nach einem System, das ursprünglich von der Boston Consulting Group entwickelt wurde, sprechen Unternehmensberater gern von Question Marks, Stars, Cash Cows und Poor Dogs. Letztere haben im Portfolio von Unternehmen die schlechtesten Aussichten auf Erfolg und sollten möglichst abgestoßen werden. Das sind die einen, um die es in diesem fulminanten Roman von Ute Cohen geht. Dann gibt es den armen Labradoodle Soros. Schließlich ist der ganze Roman von armen Hunden bevölkert, denn glücklich ist auf diesen zweihundertvierzig Seiten trotz Bling-Bling keiner. Knapper als mit diesem Titel kann man das alles kaum zusammenfassen.

„Poor Dogs“ war das erste, was ich recherchieren musste. Das zweite war „sephardisch“. Ich wusste nicht, dass Sephardim die Juden sind, die bis zu ihrer Vertreibung in den Jahren 1492 bis 1513 auf der iberischen Halbinsel lebten und von dort zu einem großen Teil nach Nordafrika, in den sogenannten Maghreb, geflüchtet sind, um von dort wiederum nach Frankreich auszuwandern. In Paris gibt es eine Gemeinde von etwa zweihunderttausend sephardischen Juden. Allein mit dieser Herkunft des Protagonisten André Levy-Solal wird ein semantisches Feld aufgerufen, mit dem man sich gut und gerne ein paar Wochen lang beschäftigen könnte. Ob sein abgrundtiefer Rassismus auf dieser Herkunft basiert oder ihm von seiner französischen Mutter eingetrichtert wurde, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls hält er Araber für hinterfotzige Wüstenhurensöhne und eine „ungebildete Rasse, die die Beschränktheit der eigenen Natur nicht durch Bildung zu überwinden trachtete.“

Aber der Reihe nach. Gleich zu Beginn des Romans gibt es einen Éclat: Eine frühere Geliebte von André macht ihre Rechte geltend, und zwar persönlich, während der noch mit seiner Neuen, Eva, im Hotelbett liegt. Nun ist der Unternehmensberater in der Klemme, doch Eva, die gleichzeitig auch seine Mitarbeiterin und Kollegin ist – zu diesem Zeitpunkt ist die bestehende Hierarchie noch nicht ganz klar – reagiert äußerst souverän und spult ihre Skills ab, die sie in der internationalen Company gelernt hat: „Wir machen jetzt ein Meeting.“ Dann kommt einer der für die narrative Struktur des Romans charakteristischen, plötzlichen Perspektivwechsel: Jetzt sind wir im Kopf von André. Nachdem Eva unter der Dusche verschwunden ist, erfahren wir, dass ihm das alles scheißegal ist und wie er sich aus der Affäre zu ziehen gedenkt. Nebenher überlegt er, wie er der Firma seine enorme Spesenrechnung verklickern könnte, und wird scharf, wenn er Eva später dabei zusieht, wie sie die ganze Chose geschäftsmäßig klärt: „Es wäre nicht das erste Mal, dass sein Schwanz ihm einen Strich durch die Rechnung macht.“

Damit sind die beiden Hauptfiguren grob umrissen. Nun würden wir vielleicht einen Plot erwarten, der in ordentlich aneinander gereihten Szenen entfaltet, was da zwischen den beiden so los ist. Fehlanzeige. Wir sind mal bei dieser Figur, mal bei jener, mal in Paris, mal in Bayern, dann wieder in Düsseldorf, Frankfurt oder Tscheljabinsk. Immer wieder wird die Aufmerksamkeit gefordert, ein Feelgoodstreifen für ein paar Stunden ist „Poor Dogs“ nicht. Wir Leser dürfen selber denken. Ute Cohen macht es weder sich leicht, noch ihren Figuren, noch uns. Aber wenn wir uns darauf einlassen, werden wir in Lichtgeschwindigkeit mit sprachlichen Schöpfungen belohnt, die erst mal zum Luftholen und dann zum nochmal lesen auffordern. Vielleicht hätten wir auch vermutet, dass Eva und André von nun an eine Beziehung haben. Doch so etwas wie Beziehung gibt es in diesem Roman nicht, jedenfalls nicht, wenn unter Beziehung Verbundenheit, sich aufeinander beziehen oder gar Liebe zu verstehen ist. André bezieht sich auf Eva ausschließlich als Objekt, und Floskeln wie je t‘aime oder chérie d’amour dienen lediglich dazu, die Frau zu manipulieren und gefügig zu machen. Zwischenmenschliches generell sucht man hier vergeblich. Vielleicht eine klassische Heldenreise, um sich daran zu orientieren? Nope. Der Text verhält sich konsequent subversiv, er lässt sich in kein Genre zwängen und will uns einfach nicht bieten, was wir so üblicherweise von einem Roman erwarten: durchschaubare Figuren, nachvollziehbare Konflikte und deren befriedigende Lösung.

Stattdessen liefert „Poor Dogs“ eine unglaublich prägnante, dichte und eindringliche Schilderung einer dekadenten Businesswelt und der Mechanismen und Möglichkeiten, die unser kapitalistisches System der Gattung des perversen Narzissten als Bühne bietet. Interessant hierzu das Interview der Autorin mit der französischen Psychiaterin Marie France Hirigoyen in der FAZ (Abo). Gnadenlos lässt Ute Cohen André sein Spiel treiben und sein Objekt Eva in ihr Elend taumeln, ohne Erbarmen auch mit dem Leser, dem das alles schon selber weh tut. Warum merkt Eva denn um Himmels Willen nicht, wie sehr sie manipuliert wird? Schon auf der ersten Seite, in Zeile zweiundzwanzig, erlebt sie die erste gewalttätige Handlung ihres Lovers: „André wurde nervös, packte sie [die andere] am Nacken, schüttelte sie, bis sie erschrocken aus dem Zimmer wich.“ Schon hier hätte Eva also wissen können, wie der Mann tickt. Aber sie sieht es nicht. Man möchte sie wachrütteln, das arme Kind, sie anschreien oder ihr zumindest helfen, immer wieder bangt man um sie, leidet mit ihr. Dabei sieht sie anfänglich sogar selbst, dass der Mann nicht mal gut aussieht: „Was fand sie nur an ihm? Seine Ohren waren geradezu von abnormer Größe, die Stirn schmal, wie bei einem Neandertaler über den Brauen zur Schädeldecke abfallend.“ Und so weiter. Trotzdem erliegt sie seinen Verführungskünsten restlos.

Auf der einen Seite kann man den Roman daher tatsächlich als Manual für Manipulatoren lesen (was sicher ironisch gemeint ist). Aber auf der anderen Seite können wir lernen, wie ein Manipulator vorgeht, und ihn so durchschauen. Man ahnt ja nicht, was für durchtriebene Charmeure diese perversen Narzissten sein können. Da wird man täglich mit Rosensträußen bombardiert, für die Liebesbotschaften gibt es ein Reservoir an passenden Gedichten auf dem Laptop, später kommen die Foulards von Hermès daher geflattert, verpackt in die berühmten orangefarbenen Kartons, der Champagner zur Vernebelung der Sinne fließt immer zum richtigen Zeitpunkt, selbst ein Bungalow im Grunewald mit Indoor-Pool wird in die Waagschale geworfen. Genüsslich arbeitet Ute Cohen in allen Details aus, welche Tricks und Finten André nutzt, um Eva um den Finger zu wickeln, ihre Vernunft außer Kraft zu setzen und ihre Intuition zu verwirren, um sie letztlich auszuschalten und Eva in seinem Sinne zu benutzen. Das geht so lange, bis das Opfer emotional völlig abhängig, energetisch ausgesaugt und nur mehr eine Hülle seiner selbst ist. Eva wird depressiv und in der Folge tablettenabhängig, denn irgendwo in den Untiefen ihrer Seele weiß sie ja, was gespielt wird. Und immer wieder fragen wir uns: Warum geht sie nicht?

Es sind der Lockruf des Geldes und die Faszination der Macht. Man ist deutlich besser dran am oberen Ende der Nahrungskette. Ganz entsprechend der Maxime: „Ficken oder gefickt werden!“ Dieses Denken macht anfällig für Manipulation. Kapitalismus soweit das Auge reicht, aber eines dürfte klar sein: nichts Menschliches hat hier auch nur den Hauch einer Überlebenschance. Deshalb geht Eva nicht, sie kann gar nicht gehen, denn diese Art, Menschen abhängig zu machen, ist eine noch schlimmere Form der Gewalt als ein paar saubere Ohrfeigen. Letztlich sind sowohl der Narzisst als auch sein Opfer Gefangene, nämlich eines völlig entfesselten und entmenschlichten Kapitalismus. Beide sind bis in die allerletzte Synapse gekauft.

Eine Grundfrage, die der Roman stellt, lautet deshalb für mich: Ist es echt? Oder ist es Strategie? Sind es Gefühle? Oder sind es Tricks? Werde ich geachtet oder missbraucht? Ist derjenige, der das Hohelied der Liebe singt und vielleicht ein bisschen viel chérie, mon amour säuselt, in Wahrheit gar nicht verliebt, sondern ein Lügner und Betrüger, Egomane und Narzisst? Und wenn wir diese Frage mit ja beantworten müssen, wie können wir uns schützen? Vielleicht, indem wir zusammenhalten? Gegenseitig auf uns aufpassen? Ihn entlarven?

Sehr beeindruckt hat mich die Schilderung der Qualen, die Eva durch ihre Mutterschaft erleidet. Touché. Eine ehemalige Stipendiatin mit Doktortitel und vielversprechenden Karriereaussichten, die schon einmal getestet hat, wie es sich anfühlt, durch selbst verdientes, eigenes Geld frei und unabhängig zu sein – Lockruf des Geldes –, ist plötzlich raus. Kein Job, keine Präsentationen, keine Meetings mehr. Keine Restaurantbesuche, keine High Heels. Der Körper verändert sich. Die Schwiegermutter stichelt wegen der Figur. Mit ihrer Mutterrolle kommt Eva aber auch nicht klar, da ihr emotionaler Haushalt nicht mehr funktioniert, ihre Intuition, ihr Radar ist bereits völlig durcheinander, der natürliche Instinkt der Mutterliebe von den Manipulationen Andrés zerstört. Hier wird auf die Spitze getrieben, wie Frauen in unserer modernen Gesellschaft zwischen Mutterschaft und Berufsausübung zerrmalmt werden. So gesehen könnte der Roman tatsächlich zu einem Abgesang auf den Feminismus werden, wenn wir nicht alle endlich aufwachen und – gemeinsam – die Welt zu einer besseren machen.

Es gibt so vieles, was diesen Roman außergewöhnlich macht. Nicht nur für Leser:innen, die Paris mögen. Französische Lebensart aus erster Hand, vom Fisch in Rotwein, Tagesfang vom Marché d’Aligre, bis zum Hôtel particulier im sechzehnten Arrondissement, vom Schneideratelier an der Place Pigalle bis zu Jacques Brels Tränen. Die amerikanischen Business-Floskeln des Beratersprechs, deren Lächerlichkeit allein durch die Verschriftlichung ins Auge springt, billen, billen, billen! Die zahlreichen literarischen Anspielungen und Zitate. Accessoires mit Upper-Class-Code wie die obligatorische Kellybag von Hermès, die Andrés Mutter von ihrem Gatten zum Vierzigsten bekam. Krokodilleder. Der krass erzählte, harte Sex. Die Sprache insgesamt. Sätze wie: „Er ließ sie noch eine Weile flanieren auf dem Spazierweg ihrer Illusion.“

Ich musste beim Lesen auch an Flaubert denken. Erstens wegen des wahnsinnig guten Stils. Und zweitens hatte Flaubert so eine Art, Nebenfiguren auf einer halben Seite, manchmal in einem einzigen Satz, so gut zu beschreiben, dass man sich am Ende des Romans noch an sie erinnern kann, obwohl sie nur ein einziges Mal vorkommen. Solche Figuren gibt es auch in „Poor Dogs“, zum Beispiel den Apotheker Jérôme Bellaïche oder die Hutmacherin Gabrielle, „eine aus der Zeit gefallene Erscheinung, elfenhaft zerbrechlich, mit einem schmalen Mund, dessen Konturen sie mit einem Lippenpinsel dunkelrot betonte. Ihre alabasterfarbene, fast durchsichtige Haut, umhüllt von fließenden Gewändern, riefen Erinnerungen wach an Dickens‘ Miss Havisham. Great expectations!“ Besonders interessant ist, dass Eva, die hier ihren Hochzeitshut kreieren lässt, sofort die Gewalt erkennt, die Gabrielle angetan wird, schließlich hat diese ein nur notdürftig überschminktes blaues Auge. Gegenüber der Gewalt, die ihr selbst widerfährt, ist Eva hingegen vollkommen blind. Nun kommen Leute oft daher und sagen: Das kannst du dir doch nicht gefallen lassen, weg mit dem Kerl! Doch das Opfer – ich weiß, Ute Cohen mag den Begriff nicht, aber Gewalt ist nun mal Gewalt – erkennt das Ausmaß seiner eigenen Verletzung nicht, sondern übernimmt die Verantwortung dafür selbst. Das ist ein Mechanismus, den jede Frau kennt, die schon einmal Gewalt erlebt hat, das hatten wir auch ausführlich bei der #meetoo-Debatte, hier ist es in zwanzig Zeilen auf den Punkt gebracht. Und zwar, um wieder mit Flaubert zu sprechen, völlig unpersönlich, urteilslos und kaltblütig, ohne jegliche Beteiligung der Autorin, ganz allein aus der Sicht der handelnden Figuren. Das ist große Literatur.

Bevor wir Dinge ändern können, müssen wir sie zuerst einmal erkennen und benennen. Genau das tut der Roman mit einer poetischen Wucht, die ihresgleichen sucht. Für mich hat „Poor Dogs“ das Zeug zum Klassiker.

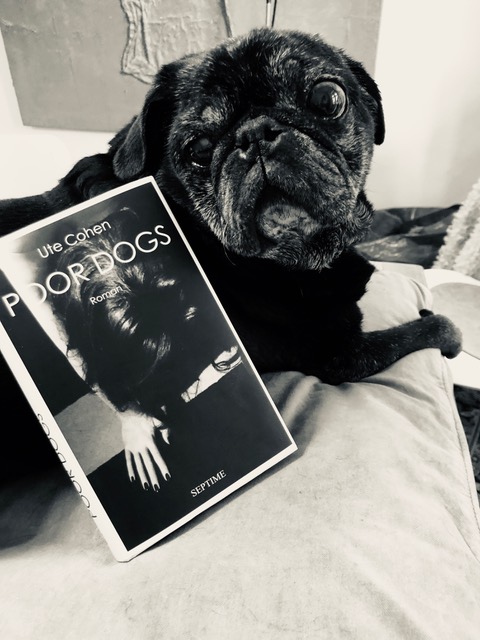

Ute Cohen, Poor Dogs, Roman, Septime Verlag, Wien 2020

Jetzt kaufen